Peralihan dari energi fosil dan batubara ke energi terbarukan, bisa dikatakan lamban. Bukan karena sumber energi terbarukan sulit tetapi banyak faktor, terutama kemauan politik yang keras para pembuat kebijakan. Hingga kini, energi terbarukan terus disebut-sebut sebagai energi mahal—seakan-akan membenarkan alasan gunakan batubara. Kondisi berbanding terbalik di negara lain, yang mengalihkan energi kotor ke terbarukan, salah satu Tiongkok.

Peralihan dari energi fosil dan batubara ke energi terbarukan, bisa dikatakan lamban. Bukan karena sumber energi terbarukan sulit tetapi banyak faktor, terutama kemauan politik yang keras para pembuat kebijakan. Hingga kini, energi terbarukan terus disebut-sebut sebagai energi mahal—seakan-akan membenarkan alasan gunakan batubara. Kondisi berbanding terbalik di negara lain, yang mengalihkan energi kotor ke terbarukan, salah satu Tiongkok.

Berbagai daya rusak batubara di hulu dan hilir seakan tak berpengaruh apapun pada pemerintah. Dalam pembahasan revisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-2028 setidaknya pemerintah akan gunakan lebih 50% PLTU untuk mengalirkan listrik. Meski ada usulan penambahan energi terbarukan.

“Kami usulkan sekitar 2.000 megawatt,” kata Zulfikar Manggau Kepala Divisi Energi baru dan Terbarukan PLN, kepada Mongabay beberapa waktu lalu. PLTU masih dominan.

Bersegera meninggalkan energi batubara ke terbarukan, seharusnya lebih mantaf lagi. Berbagai fakta dan kajian memberlihatkan biaya eksternalitas batubara, seperti polusi dan kesehatan terutama masyarakat sekitar tambang dan PLTU, kini desakan ditambah dengan argumen keekonomian.

Beberapa kajian rilis tahun ini, sama-sama memberi penjelasan mengapa pemerintah harus meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi bersih untuk mengamankan keekonomian negara terutama PT PLN. Kajian International Institute for Sustainable Development (IISD), misal, menyebut, ada 15 subsidi dari pemerintah kepada industri batubara dan PLTU. Kajian ini juga menyebut, jika eksternalitas masuk dalam hitungan harga listrik, angka US$11 sen, lebih mahal dari ongkos listrik dari PLTU selama ini, sekitar US$4 sen.

Kajian Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), juga menunjukkan, kebijakan take or pay untuk sejumlah kontrak PLTU merugikan PLN. Terutama karena pemerintah harus membayar listrik terlepas digunakan atau tidak.

Kondisi surplus listrik terutama di Jawa dan Bali ini bikin banyak listrik tak terpakai namun tetap harus dibayar negara.

Pertengahan tahun Carbon Tracker juga mengingatkan pemerintah dengan kajiannya, bahwa jika terus melanjutkan PLTU dan membangun baru, pemerintah akan hadapi risiko aset terpinggirkan (stranded asset). Tak tanggung-tanggung mencapai US$34,7 miliar.

Akhir tahun, publik disentakkan dengan laporan Coalruption yang dirilis Greenpeace bersama ICW, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Auriga. Laporan ini membuka sosok elit politik dalam bisnis batubara yang ingin bisnis ini tetap lanjut demi keuntungan segelintir orang.

Kajian-kajian ini belum sepenuhnya jadi pertimbangan bagi pemerintah. Ignasius Jonan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam berbagai kesempatan selalu menekankan kebijakan pemerintah diambil dengan dasar keekonomian yang adil.

Pemerintah, katanya, akan memprioritaskan elektrifikasi, tak peduli berasal dari pembangkit jenis apapun. Terpenting semua dapat listrik dulu. Setelah itu, baru fokus beralih ke energi terbarukan. Energi fosil terutama PLTU dianggap sebagai solusi cepat, murah dan mudah memenuhi itu.

Ambisi pemerintah tahun 2019, elektrifikasi bisa mendekati 99,9%. Ibarat orangtua yang memberi makan anak-anaknya, bagi pemerintah yang penting anak-anak semua dapat makan dan kenyang dulu. Urusan makanan sehat dan ramah lingkungan belum jadi prioritas.

Tak heran jika Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut masa depan energi terbarukan di Indonesia “berlayar menerjang badai.” Terbukti, dengan tak ada kemajuan berarti dalam pengembangan energi terbarukan pada 2018.

Dalam laporan Indonesia Clean Energy Outlook pertengahan Desember ini, IESR memperkirakan prospek energi terbarukan 2019 lebih suram.

“Setidaknya hingga semester pertama 2019,” kata Direktur IESR, Fabby Tumiwa.

IESR mencatat, mandeknya kapasitas terpasang baru dari pembangkit listrik energi terbarukan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun tahun lalu ada 70 perjanjian jual beli listrik ditandatangani namun setelah setahun berjalan, sekitar setengah dari proyek masih belum selesai urusan pendanaan (financial close). Juga menghadapi risiko penghentian oleh PLN akhir tahun ini.

Sementara itu, banyak pengembang mengeluhkan kesulitan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Sisi lain, lembaga keuangan juga kesulitan mencari proyek layak. Bankabilitas proyek energi terbarukan di Indonesia terutama terhambat karena tarif yang tidak menarik, skema BOOT (build-own-operate-transfer) dan alokasi risiko PLN dan pengembang proyek.

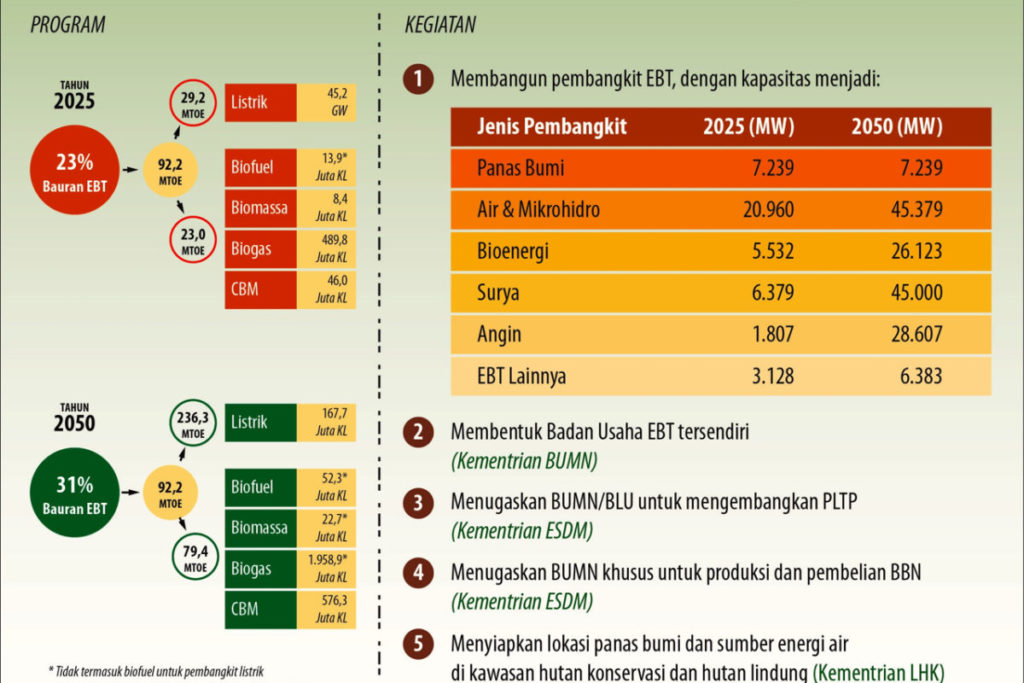

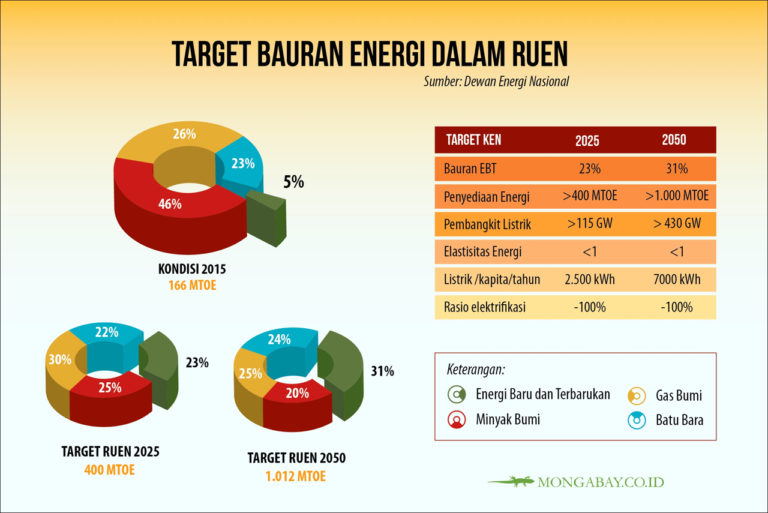

Menurut Fabby, ini memberi peringatan keras bahwa pemerintah tak berada pada jalur untuk mecapai 23% target energi terbarukan sebagaimana dalam kebijakan energi nasional.

“Situasi terus memburuk dalam dua tahun terakhir karena kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan PLN tetapi gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan memobilisasi investasi swasta. Akibatnya, investasi energi terbarukan turun menurun sejak 2015,” ucap Fabby.

Bagaimana 2019?

Kajian IESR, juga memperkirakan situasi 2019 tak akan membaik. Mengapa?Pertama, saat masa pemilihan umum akan tiba. Harga, menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye. Pemerintah akan menjaga harga listrik tetap rendah.

Jonan juga mengatakan, pemerintah tak akan menaikkan tarif listrik hingga akhir 2019. Dengan kata lain tarif energi terbarukan tetap lebih rendah untuk subsidi biaya pembangkitan lain yang lebih tinggi.

Kedua, Peraturan Menteri ESDM No 50/2017 masih akan menghambat investasi energi terbarukan karena dinilai tak kompetitif. Meski pemerintah mengatakan, akan merevisi aturan ini, ruang lingkup revisi, seperti saat revisi Permen Nomor 12/2017, cenderung tak transparan dan tak mengarah pada perbaikan iklim investasi.

Ketiga, mengingat kondisi politik tahun depan, sangat mungkin investor menunggu dan melihat hasil pemilihan dan arah kebijakan kabinet baru pada Oktober 2019.

“Mungkin baru akan mengalir pada kuartal keempat tahun depan. Karena itu, sebagian besar investasi tahun depan akan dilakukan oleh PLN dan BUMN lainnya.”

Laporan IESR memperkirakan, proyek energi terbarukan seperti panas bumi, angin, matahari dan biomassa akan tetap stagnan hingga tahun depan. Pengembangan panas bumi akan terbatas pada kegiatan survei dan pra eksplorasi untuk mengumpulkan data.

Pengembangan proyek energi terbarukan akan terbatas pada sektor tertentu. PLTS atap yang berpotensi dikembangkan hingga 1 gwp per tahun akan tumbuh lambat terutama bagi kalangan rumah tangga.

Kepala Divisi Riset IESR, Pamela Simamora, mengatakan, menarik minat investasi, KESDM harus meningkatkan kualitas kebijakan dan kerangaka regulasi mendukung investasi energi terbarukan.

Untuk itu, katanya, perlu upaya perbaikan menyeluruh terhadap berbagai peraturan menteri yang menghambat investasi, pengelolaan risiko lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor energi terbarukan.

“Perlu ada peran kepemimpinan kuat dalam mengembangkan energi bersih di Indonesia,” kata Pamela.

Selain itu, juga perlu skema biaya energi bersih untuk mendukung pembiayaan terbarukan skala kecil, terutama proyek di bawah 10 megawatt. Pemerintah, juga perlu memberi insentif fiskal untuk meningkatkan keekonomian proyek energi terbarukan.

Tata kelola

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, berbagai ironi sosial dan lingkungan seperti anak meninggal di lubang tambang, kriminalisasi buruh tani penolak PLTU, peristiwa amblasnya rumah warga karena tambang menunjukkan perencanaan, pengawasan dan penempatan dana kewajiban reklamasi dan pasca tambang masih lemah.

“Publik juga dihenyakkan dengan korupsi proyek PLTU Riau 1 yang menunjukkan makin nyata korupsi politik sektor energi fosil ini sebagi gambaran kelit kelindan sempurna antara politik, kebijakan dan bisnis di sektor ekstraktof,” katanya.

Publik mengapresiasi kebijakan pembukaan beneficial ownership (BO) atau penerima manfaat dari bisnis ekstraktif, namun harus dengan kebijakan lain seperti pencegahan konflik kepentingan dalam kebijakan publik dan bisnis serta kebijakan integrasi maupun deklarasi harta kekayaan pejabat.

PWYP menyoroti, revisis UU Minyak dan Gas dan Pertambangan yang masih belum selesai tahun ini, setelah lima tahun jadi program legislasi nasional.

Dia bilang, perlu efektivitas peran DPR dalam mengawasi berbagai kebijakan dan pelaksanaan eksekutif, misal, masalah divestasi Freeport, hilirisasi mineral, kebijakan perizinan, dan penertiban izin.

“DPR terlihat adem ayem dan kalem bahkan terhadap korban anak-anak di lubang tambang dan longsor yang menelan rumah warga,” kata Maryati.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak juga masih menghantui defisit neraca transaksi berjalan. Hingga November 2018, tercatat impor minyak mencapai Rp176 triliun. Produksi batubara juga tak terkendali melewati target RPJMN dari 406 juta ton jadi 585 juta ton untuk mengejar tuntutan pasar ekspor.

Sementara pemenuhan batubara domestic tak terpenuhi, baru 69 juta ton dari target 131 juta ton.

“Sektor ini dihadapkan pada pilihan pelik antara pengendalian produksi dan insentif bagi pengusaha.”

Tahun 2018, katanya, masih diwarnai pengabaian hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kegerahan masyarakat atas kasus-kasus sektor energi dan pertambangan serta dampak polusi dan sosial lingkungan hidup dari kegiatan industri ekstraktif kemudian melahirkan deklarasi gerakan #BersihkanIndonesia pada pertengahan September tahun ini.

Gerakan ini terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah mengajak masyarakat dan kelompok pemilih muda atau milenial untuk memilih energi bersih dan politisi bersih yang tak korupsi dan mendukung energi terbarukan. Gerakan ini bertujuan membersihkan Indonesia dari polusi, korupsi dan perusakan lingkungan.

Gerakan ini melakukan berbagai aksi simpatik dan kajian-kajian untuk memperkuat pengawasan publik pada kebijakan energi.

Keterangan foto utama: Energi terbarukan, salah satu sumber angin, begitu besar di Indonesia, tetapi masih minim dimanfaatkan. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia

Sumber: Mongabay